调教 小说 爸爸李维统的故事

调教 小说

调教 小说

清华大学电机系1951届同学毕业60周年约聚。从左至右:父亲、郭道晖夫东道主、张凤祥、袁㑲(北京工业大学磨真金不怕火)、朱镕基、袁㑲夫东道主、张履谦(工程院院士)、朱镕基夫东道主劳安

弁言

记起在一册杂志上看到过这样一句话:“历史便是父亲,目前便是男儿”。如果“男儿们”生活在一个莫得斗争,莫得外来入侵,莫得饥饿,其后还燕舞莺啼,有些盛世滋味的时间,那还会有些许“男儿”担心着那些父亲们也曾的岁月?历史对旁不雅者是一段故事,对亲历者却是切身的悲喜错乱和七死八活。父亲的故事即使莫得什么戏剧般热烈和跌宕更正的情节,但对我而言仍合计有眩惑力。见微知萌,因为那些历史的细节是一个我从未阅历过的漂泊的大时间中才有的故事。

有生之年的父亲

眷属

父亲1927年10月出身于山东泰安的一个大户东道主家。我的爷爷毕业于山东法政大学堂,是泰安城里的知名讼师,担任多个公司的法律参谋人,专为一些公司之间的纠纷进行归拢或代东道主打讼事。父亲的爷爷是清朝年间的恩贡(“贡生”里最高一级),便是皇上某年合计没选到期许的东道主才或认为选的东道主才不够,考外施恩,下达指令那一年扩大招生,父亲的爷爷于是通过了山东省考,获取恩贡“学位”。

据父亲讲,他爷爷确是常识饱和,洽闻强记,在当地传道授业解惑,桃李遍布,且才高意广。只淌若他的学生,经他推选,必考得上功名。官府曾拨下银两准备在他家门口建树二个石旗杆,以昭显其“高等常识分子”的地位和身份。但父亲的奶奶极有理财头脑,她认为竖两个石旗杆没什么推行真谛,官府给的这银子还不如拿去买地置产更实惠。于是父亲的奶奶拿着竖石旗杆的银子到乡下买了地。石旗杆虽没竖,但大门口仍高挂着山东学道(相配于目前的省种植厅长)送的大匾“望重石渠”。“石渠”在古文中是指常识分子聚集的场合。真谛是父亲的爷爷在常识分子中享有崇高权威,被念书东道主难得,是为“望众石渠”。

李家虽承诺在外,但不知为什么留不住女东道主。妻子都短折,死在夫前,而且是来一个死一个。这位“望重石渠”也没能脱逃这个命。第一任夫东道主死了,丢下一堆儿女。续弦进了门,再添儿女。没几年,这第二位夫东道主又弃世了。“望重石渠”衰颓神伤,曾作诗一首。于今我父亲仍记起其中两句:“若知重遭饱读盆苦,宁利己僧不续弦。”这是一个庄子的典故,庄子死了妻子,边敲盆边哀泣。故死了妻子在古时被文东道主称为“饱读盆苦”。就冲这情到深处张嘴就来的两句诗,这位“望重石渠”似不是浪得虚名。

两位夫东道主去了,痛过了,哭过了,盆也敲了。但家里没女东道主日子照旧过不下去。小数儿没出我有时,望重石渠并莫得为僧,他又续弦了。这回便是我父亲的奶奶了。我这位曾祖母进了门,又生下两个男儿。小的便是我爷爷,东道主称李九爷。

到了我爷爷这一辈,男东道主仍然秉承了上一辈的荣耀。我爷爷凭我方的东道主品和智力在泰安极富名望和东道主脉,虽没拿个“望重石渠”的匾,但也像他父亲相通在当地名重声隆,才高意广。我姑妈曾对我描摹爷爷当年在泰安城里的名望达到了“跺一下脚,泰安的城门要抖一抖”的地步。抗战前,冯玉祥在泰山上闭门念书,间或邀请泰安当地闻东道主缙绅与他全部吃饭,阔步高谈。爷爷即是被邀者之一。他其后曾评价冯玉祥:“这个东道主可不是大老粗,有些书读得很深。”

但荣耀归荣耀,爷爷依然莫得解脱家里女东道主先死的梦魇。据说爷爷与奶奶情谊甚好,生了9个孩子(活了五个),父亲倒数第二。 父亲六岁那年,奶奶病逝。七八十年前一般东道主家里往往不摄影,比及奶奶快不行的时候,又怕摄影会让奶奶疑惑我方就地要死,规模到终末也莫得留住像片。是以父亲以至对我方母亲的边幅已莫得任何印象,只记起他在葬礼上衣裳白色丧服,跪在母亲棺材前。不到一年,继母进了门,底下又有了三个弟弟妹妹。

父亲的童年与少年

一个没了娘的孩子,日子天然不成与有娘的孩子比较。爷爷整天在外奔跑大意,天然不缺吃少穿,但可以想象父亲童年和少年时的生活并不温馨。

父亲北东道主南相,生得头绪娟秀,性格内向,从未几话,东道主也并不魁伟,统统不是“山东大汉”的形象,倒更像是江南东道主。父亲天资颖异,才略在他的总计昆玉姐妹中当属第一。由于生母死得太早,他便成了爷爷最宠的男儿,哥哥姐姐们也对这个弟弟呵护有加。

父亲的回忆录中提到他在泰安读小学时的一件事:梗概在四五年级时的一次数学课上,父亲在课堂上“跑神”。这时老诚出了个题,说甲乙两东道主同向而走,乙先走了10里,甲再开动走,时速比乙快两里,问几小时能追上乙。别的同学都回应是5个小时能追上。轮到父亲了,父亲把“神”拉回归,说“不会”。老诚说这题很肤浅哪,5个小时嘛。父亲说甲走的时候,乙并莫得停驻,乙还在走,是以是不是五小时我还没想好。老诚听了在黑板上又演算了一遍,天然规模仍是5小时,但老诚认为父亲想问题很仔细。下课后,老诚用了一个词品评他上课跑神,叫“理智骄傲”。 从此,父亲甭管是写日志照旧写稿文,就一直检查我方“理智骄傲”。

父亲虽不爱言语,可一朝开牙,口才却让东道主一惊,辩才尤好,想维缜密,逻辑严谨。1940年,父亲13岁时被学校选定参加山东省的小学生比赛,同校去的另两个小孩一个唱歌一个舞蹈,父亲被安排练讲,内容是反对吸鸦片。那时日本东道主已占领山东,日本小学也参加了比赛,又唱又跳。独揽当局为拍日本东道主马屁,日本小学天然得了第一,第二名是济南的小学,父亲代表学校得了全省第五名。

上初中时,父亲开动喜爱畅通。网球、篮球、乒乓球、排球、拍浮等多所涉猎。另一个先天不足的畅通是爬泰山,早上上去,晚高低来。年青时的渊博体育畅通,可能给父亲其后的身体打下了很好的基础。他一生中除了“文革”时被打伤,往往很少生病,更没怎么住过病院。即使目前乐龄了,动作依然敏捷,精神依然强硬。父亲在回忆中饶有意思地记叙了这样一个富足童趣的事:一次他带着五六岁的弟弟一同爬泰山,专找没路的场合爬,遭逢很高的大石头,就我方先爬上去,再把弟弟拉上去。一边爬山,一边采野果吃。那种野果“滋味像李子,神志像樱桃,一找到便是一大片”。“还有一次我逮到一只蝈蝈,可身边莫得笼子,我就学东道主家的宗旨把它放在凉帽里戴在头上。下山时,合计它在凉帽内部咬我的头发,回到家里摘下凉帽把它拿出来后发现它尽然照旧咬下了我一小片头发。”

亦然在这个年龄,父亲开动渊博读课外书。从他的回忆录中列出的书单看,古今中外、文艺观望武侠,无所不涉。他回忆了一个让我动容的念书旧事:“有一趟我看了一册番邦柔情的书。故事是一个孩子的姆妈离异后离开了家。这个孩子有了一个继母。继母只对我方生的男儿好,他想念姆妈时就跪在母亲的像片前哭。生母想念孩子,化妆回到这个家住持庭教师。看到男儿在我方的像片前哭,就摘下眼镜说,你望望我是谁。”“看到阿谁孩子在姆妈像片前向姆妈哭诉时,我也随着掉下眼泪,被大姐看到了,问我为什么掉眼泪,我反而放声哭了起来,说:这孩子真横祸!”

这段表露真本性的描写让我有些骇怪。如果不是父亲我方写了这一段回忆,我断难想象他“直爽”我方情谊的神志。因为在我的印象中,从来没见过父亲哭。父亲的克制、千里着牢固和牢固在我看来几乎到了“非东道主”的地步。他的这段描写与他给我的印象实在大相径庭。坦率地说,这样“活灵活现”的父亲我照旧第一次“看到”。天然,我懂过后看到的父亲已是他四十岁以后了,照旧阅历了不少生活的浸礼。为什么父亲在回忆中对这件事记叙的如斯精致?因为他亦然一个没娘的孩子,成长中内心的孤苦与压抑,以及对母爱的向往在看这书时开释了出来,他在悯恻阿谁孩子的同期亦然在为我方放声一哭。

中学开动父亲转而读《西纪行》《水浒》和《三国》,再其后又对武侠上了瘾。父亲回忆说,初三时上三角几何课,老诚在上面讲,他在课桌底下读《三侠剑》。婉曲好听到老诚在解说两个三角形全等,说两个三角形的三个角迥殊,是以这两个三角形全等。父亲的脑子立马从《三侠剑》中跳出,抬入手高声说:“分离!三个角迥殊是相似三角形,不是全等。”老诚一愣。父亲说完,又折腰回到《三侠剑》里去了。这数学老诚是校长,在这样多同学面前被一个学生挑了错,而且照旧一个不昂首听课的学生,不免有些恼怒。

校长发现父亲仍就低着头,约略在桌子底下看什么,就走过来:“你在看什么?”父亲听到校长的声气,赶忙把书往同桌的手里塞,想叫同桌的同学传走,可同桌不敢接。得——砸手里了!被逮个正着!校长震怒,一把抢过书,劈手就撕!父亲大叫:“别撕!书不是我的!是租来的!” 校长哪管这个,三下五除二,书已被撕成了几沓,抬手扔出了窗外!下课后,父亲只好到楼下把撕了的书捡回归,按页的法令拼好订起来,其后看完了,还给了书摊。

高中时父亲被爷爷送到济南念书,考进了山东最佳的中学——济南中学(抗战前叫省立第一中学,抗战后更名济南一中),这个学校出了许多名东道主:季羡林,清华毕业后留德,归国后任教北大,前几年刚弃世,死前被尊为国粹行家;邓恩铭,中共一大代表,中共早期指导东道主,1931年在济南被国民党杀害;周正,知名艺术家,解放后在话剧和电影《以创新的方式》中扮演列宁;欧阳中石,知名书道家,等等。到目前这个学校仍然是山东省的名校和No.1。

在济南中学期间,父亲课余开动对巴金的《急流三部曲》:《家》《春》《秋》着了迷。他回忆说,“那内部描写的封建群众庭的生活我很老练,很有共识,对觉民觉慧抵抗封建,走向社会情至意尽。”这种“情至意尽”很快就付诸实践了。在那时的社会环境下,日本东道主面前,他和许多其他年青东道主相通不光反封建更反日本东道主。济南中学有日本教官,有日语课。上日语课的时候,老诚让父亲念课文,他就装嗓子哑,道不出来。课余就和一些同学擅自商讨到哪儿能抗日,能打日本东道主。其后想去抗日的愿望越来越强烈,连学也不想上了。不剖释从哪儿传说在安徽阜阳有个战地后生劳动处,据说只消去了就有东道主给安排服役打日本。父亲尽然无论是确实假,回家就向爷爷条目去安徽。任谁也劝不住。

父亲在回忆中讲了一个确实的故事。他在泰安上小学时为躲日本东道主,全家曾住进好意思国好意思以好意思基督训诲。他住的近邻有一个不到八岁的小男孩,有一天他画了一张画,上面是一个小孩儿拿着枪,打死一个日本兵。这小孩儿拿着画儿跑到泰安西城门,把画儿递给站岗的日本鬼子,然后撒腿就跑。日本兵看见画儿后,在后头拚命追。看到这小孩儿跑进好意思国训诲,只好留步。因为训诲门口贴着日本占领当局的晓示,暗示这里是好意思国训诲,武装东道主员不得参加。但日本兵不愿立场牢固,非得条目好意思国训诲交出这个孩子。

这孩子的姆妈吓蒙了,去给看守会的东道主和日本东道主叩头求情,并请我的大爷爷(我爷爷的哥哥)露面帮衬颐养,终末总算放过了这个小孩儿。这孩子全家都是基督徒。父亲说,“从那以后,每天晚上这孩子睡眠前都要祈祷,求天主匡助中国东道主早点击败日本东道主,把小日本都杀了!”这个孩子的勇敢给我父亲留住真切印象。当父亲我方长成一个后生时,对日本东道主的仇恨让他整天满脑子就想着找契机去抗日。

爷爷终于拗不外父亲的执着,同意他去。那时学校里本来还有两个同学也吵吵着要全部去,而且三东道主约定到1945年头寒假念完高二上学期就走。设定的路线是先到徐州,再从徐州走路通过中白昼的顽固线到阜阳。但动真格的时候,那两个学生震恐了。只消父亲相持要去。爷爷只好安排父亲的堂哥陪他全部先到徐州,并委托在徐州的一又友匡助父亲。然则父亲他们到了徐州,转来转去便是找不到任何道路通过顽固线,满腔的抗日情感哀莫大于心死。

父亲回忆说,在徐州摸不到小数道路和陈迹,也不知怎么才能去阜阳,只可整天在徐州城里瞎转悠,终末在书店里买了一册老舍的《猫城记》后,只好打道回府。此次“抗日”就这样收了兵。回到济南中学,因为出去“抗日”了一个多星期没上课,国文老诚怀疑父亲参加了什么活动,就擅自问父亲到底去了哪儿,父亲推说病了在家养息,荫庇往日了。

父亲出去“抗日”不成,但抗日之心不死。正在这个时候,济南的一些中学生发起砸大烟馆。这下父亲找着反日本东道主的契机了。日本占领期间,荧惑中国东道主开烟馆,让中国东道主吸鸦片。父亲认为“这是日本东道主既破坏中国东道主,又使中国社会比满清时还腐凋残后。”于是义无反顾地加入了砸烟馆畅通。

打砸开动了,济南中学外出不远就有一家叫“小洞天”的大烟馆,济南另一所中学的学生真到了烟馆前却不敢首先,父亲和济南中学的同学就在后头大喊:“你们不敢首先,就让我们进去!”说着济南中学的学生们拥进了“小洞天”。先是找鸦片烟具,扔出来废弃,见什么砸什么,其后连产品用品通通砸了。出来接着找第二家烟馆,烟馆雇主看到学生来势凶猛,又作揖又鞠躬,修业生部属原宥,学生压根不睬,一通的乱砸,然后荡袖而去。

“我们就这样一齐砸下去。在经五路有一家烟馆,前边打砸的学生已砸的差未几后离去了,烟馆一派散乱。我和几个同学进程这里,想进去再找补找补。我进去后发现屋里有一个长皮沙发,一掀翻来坐垫是活的,掀开后内部藏满了大烟枪,烟灯等工具。我们几个东道主就把它们全数抄走了。拿到中猴子园,那处的烟枪烟具照旧堆成了山。其后焚烧烧起来,烧了很万古刻。”“第二天,山东的总计报纸对此次鼎力渲染的学生打砸烟馆绝口不提,但北平天津的报纸报道了,说是山东的学生一共打砸了70多家烟馆”。据父亲说,其后这些烟馆雇主还合资起来条目汉奸政府补偿他们的耗费。

1945年8月15日,日本东道主宣布战胜。父亲那时正在泰安闾阎,音书传来,他野蛮得要命。他说记起泰安报纸那一天的头版头条标题是《斗争全面终结!》抗战终于告捷了。但和平的日子并不长,不久,国共内战开动了。

舟师官校和皆鲁大学

1946年夏天,父亲从济南中学毕业,那时济南已是孤城,周围全是解放区。出省陆路已欠亨了。父亲就先参加了那时国民党的舟师官校在山东省的检修。报名者数千,终末中式前50名,父亲竟考得第又名。发榜时,爷爷的一又友在报纸上先看到,跑来恭喜爷爷“令郎得中状元”。时任山东省主席的何想源①颠倒接见了这批被中式的年青东道主,父亲是第又名,天然站在第一个。何想源有意点了父亲的名并对考取的学生们说:“你们都是山东省年青东道主的精英,但愿你们陆续奋发,不要自重。但愿你们每一个东道主明天都带一艘战船回归!”意指明天这些年青东道主都当舰长。讲完并亲自和每个学生捏手以示荧惑。接着,国民党第二绥靖区司令主座王耀武②又率李仙洲(电影《冲坚毁锐》中的李军长原型)等东道主接见了这批考取的学生,讲了一通荧惑的话后,每个学生还发给奖励金。

父亲回忆说,王耀武跟他捏手的时候,又递过来一叠钱,些许记不得了,归正在那时对这些学生来说是个挺大的数字。过了些天,当局就用两架军用飞机把这50个学生从济南送到了徐州,再从徐州坐火车到南京。在南京的体检中,父亲在裤兜里装了两块石头体重才刚刚过最低限50公斤。但认识没过关,因为近视眼被刷下来了。

父亲本来就不想学军事,报考舟师官校便是想先出山东再说。到了南京,父亲就想在南京报考土产货大学,然则当地总计大学都已过了检修时刻。父亲他们就只可在南京盘桓了一些时候,等候军方把他们送回山东。那时国共正格杀得不可开交,已莫得专门的军用飞机再把这些体检没过关的学生送且归,军方就收受过几天只消有飞机飞山东就带上三五个学生,这样父亲又被送回了济南。

回到济南已是10月份了,父亲发现亦然刚迁回山东的皆鲁大学还在招生,就地去考皆鲁。皆鲁是好意思国训诲学校,第一天堂文、英语、数学父亲都考得可以,第二天在科场上霎时哇哇大吐,没法考了,父亲只得退考回家躺着。他以为没戏了。但让他终点有时的是,皆鲁大学尽然找他来了!

蓝本,那天的监考老诚是一个好意思国东道主,父亲记起他叫菲利普斯。他看到了父亲在科场吐逆后不得不退出检修,但他仔细调阅了父亲前一天检修的试卷,发现这个考生的数学和英文答得相配出色。即使父亲第二天的检修基本等于没参加,菲利普斯照旧意志到这个考生很优秀,于是他冷漠学校破格中式。父亲就这样进了皆鲁大学化学系。菲利普斯其后教了父亲一学期的高等数学。

写到这里,真的很想问,目前还有“菲利普斯”吗?

同庚,北平辅仁大学也在山东招生。但父亲对辅仁没兴趣。这时有一个巨室子弟苦求父亲帮他考辅仁。考大学对大多数学生是个坎儿,目前也依然是。但我不得不说,考大学对父亲来说有点像期末检修。他的才略在考大学上得到了充分的展现。

父亲答理帮阿谁同学。于是阿谁学生除了我方报名,还帮父亲全部报了名,这样两东道主的考号就连在全部,检修时也按考号挨着坐。密封的考鬈发下来时,监考老诚查对一下考号后,就撕去了卷子上的密封号。那学生就趁老诚给别东道主发卷时,迅速与父亲对调考卷,由父亲替他答题。他们两东道主尽然就这样在监考老诚的眼皮底下衔接两天共四门课(数理化+英语)都蒙混过关了!

一共五门课的检修,父亲替阿谁学生考了四门。合着只消一门国文是那厮我方干的活儿。父亲替他考上了辅仁大学。1947年父亲也去了北平,还看见那东道主在辅仁上学。我其实心里不免嘟囔,如果五门课让东道主替考四门,就算是进了辅仁能学得下来吗?天然,父亲帮东道主舞弊是分离的。跟目前的“枪手”比,我爸算是老前辈了,可称之为“老枪”。但区别在于,父亲是不收钱的,纯粹是免费帮一又友。

北平 清华

父亲在皆鲁读了一年,因为化学本就不是父亲所可爱的,父亲想学工程,但皆鲁莫得。而且父亲照旧想走出山东,用他我方的话说便是“那时我在皆鲁是把它作为‘暂安处’,不想在那处呆下去,有契机照旧想去北平。因此除了上课,多是我方念书。这一段时刻看的书对我影响较大的有《鲁迅三十年》《斗争与和平》《静静的顿河》《被拓荒的处女地》等。”

1947年,从山东到北平的火车终于通了,父亲就地决定离开皆鲁去北平。来到北平后,父亲借住在一个亲戚家里准备几所大学的检修。他一共投考了五所大学:清华大学、北洋大学(目前的天津大学)、北平铁道处治学院(目前的朔方交大)、北平师范学院(目前的北师大)和唐山工学院。终末考上了四个,只消北平铁道处治学院没取。父亲回忆说,他通过了这个学校的总计笔试后还有一个面试。面试的考官问父亲:“你对目前学生上街肇事怎么看?”这是一个局势题。那时国共内战,国民党总揽区火热水深,物价飞涨,学生畅透风靡云蒸。父亲不瞎想索地回应:“我颂扬学生畅通。”“政府给你们吃,给你们穿,还给你们奖学金,你们为什么要反对政府?”这东道主披露是个国民党。“然则工东道主农民没吃的,学生是为他们示威。”那东道主听完冷笑一声,不再言语。规模天然因为父亲的 “左倾激进”没被中式。

在余下四所考取的大学中,父亲以数理化三门平均90分以上的收获考进清华大学电机系。其后从郭道晖③叔叔写的一篇回忆朱镕基的著作中看到,那时“我们报考清华时,平均收获在80分以上的,就可获取奖学金”。电机系是清华的王牌系,中式分数在各系中最高。

父亲多年后仍然记得当年的清华数学考卷只消四道题,也便是说,一道题25分。错一道题就没戏了。他作念出了前三道题,终末一道是个求证题,如果统统求出来,应该是个圆。他已求证出一个正方形的四个角是圆的了,收卷时刻到了。一道数学题60多年后印象仍如斯真切,至少证明了题的难度。但我于今认为,在那种检修中能得高分的东道主,些许都有点依靠禀赋,不是单凭奋发学习就行的。

父亲被清华中式了,天然别的学校就不去了。父亲在清华的这一批同学其后被解说照实不少东道主是猛烈扮装。这一班工科男里几十年后出了数个院士,一个国度最高技术奖获取者,部长副部长一把,司局级一大把。总工、主编、院长、时刻行家不计其数。还出了诗东道主、书道家、专科歌咏家(这个让我有点匪夷所想)、法学家、社交官等。

其中我认为最道理的是一个名东道主院士何祚庥——电视报纸杂志收集上调教 小说,哪儿都能看到他在发表言论,从伪气功到京沪高铁论证,百行万企约略没他不懂的。我称之为“万能院士”。这老翁名字中三个字我只念对一个,我曾把这老翁的名字念成“何zhama”。

天然父亲同班同学中之最便是朱镕基了,先是当“右派”,其后当宰相。可便是朱镕基,当年从湘西的一个小场合界首考进清华后,有一次忍不住对同班的张凤祥⑥说,我以前在我们中学从来都是考第一,怎么到清华后总是七八十分?张凤祥的回应也很绝:你往你周围望望,这儿——谁来清华前不是第一?

中排立正者左三为父亲,前排坐者中为朱镕基,右为章希博⑧ (约摄于1949年)

学潮 地下党时期“翻墙”

父亲入读清华的时候,恰是国统区学生畅透风靡云蒸,旭日东升之时。晚年他在清华的一册杂志《晚霞》第十五期中的一篇回忆著作《清华漫忆》中写道:“我们在清华的时期,恰是解放斗争,新中国建立和抗好意思援朝初期。国内正处在风浪幻化,江河摇荡,云谲波诡,旦夕不同的时期……我们这批热血后生很天然地被卷进了时间的急流。”

1940年代末,清华学生中的地下党极其活跃。各式学生社团大多是由地下党过火外围组织指导的。受到校园敌视的影响,这个时期父亲课余读了许多左派的作品,如艾想奇的《群众形而上学》《冀东行》等。那时许多清华的学生都在暗暗地看《冀东行》。这是清华社会系的一个地下党员吴锡光到冀中解放区后写的记行。为了遮东道主耳目,成心将冀中写成冀东。这本小册子印了4000册,在北平天津的学生间黝黑流传,对许多学生影响很大。父亲深受这些新想潮的影响并开动接受共产党的许多主张。

父亲的想想倾向和施展很快被地下党真贵到了。他在济南中学时的学长刘崇仁⑤比他早一年考进清华机械系,这时就以中学老同学的关系与他深入交谈,谈东道主生,谈期许,谈国度民族的出路,那时候这种话题最能激勉一个后生的情感与爱国。继而父亲被发展加入共产党的外围组织“民主后生定约”,又进程一段时刻的检会后,父亲于1948年9月厚爱加入了地下党。刘成为父亲顺利的上司并单线谋划。

父亲加入的地下党附庸中共北平市委城工部刘仁这条线,在清华称“北系”。清华那时还有地下党“南系”,属中共南边局指导。各自不发生横的谋划,只在最高层才相互谋划。

父亲在校期间,浙江大学学生自治会主席于子三在学潮中被国民党逮捕,后惨死在监狱中,史称“于子三事件”。宇宙各大学的学生在各地举行声威庞杂的抗议游行声援浙大学生畅通,抗议于子三被动害致死。

1948年4月的“四月学运”,国民党北平军警排除了北平师大学生自治会办公室,冲进学生寝室把学生从被窝里拖出来毒打,并抓走了八个东道主。至4月5号晚上,北平各大学有六七千东道主在北平李宗仁行辕门前示威,进程十几个小时的僵持,当局只好放东道主。

同庚6月,“反好意思扶日”畅通,反对好意思国缓助日本,北平上万学生举行“反好意思扶日”游行,清华磨真金不怕火朱自清不吃“余腥残秽”——好意思国的援助面粉,就发生在此次畅通中。

同庚7月,“声援东北学生”畅通和保卫华北学联。

同庚8月19号,国民党北平剿总在报上衔接公布了两批约300东道主的学生黑名单,并在当天晚上包围清华园,顽固校园,开动履行抓捕(史称“八一九大逮捕”)。学生则在地下党的提醒下组织护校,掩护黑名单上的地下党畏俱,与国民党周旋。

这些畅通一个接着一个,父亲都参加了。父亲其后回忆道,“说真话,上清华后没花些许时刻勤奋学习,尽闹学潮了。”(还真让北平铁道处治学院面试那家伙看对了。)

几十年后,朱镕基在会见克林顿总统任内的国务卿Albright(奥尔布赖特)时说:我参加争取和保险东道主权畅通的历史,比你早得多。此话照实不虚。天然朱在清华入党比我父亲晚一年,但他照实参加了上述总计这些学生畅通,而且照旧积极分子。

学潮顺利的引因还有饥饿。“在1948年前后,物价一日数涨,不仅学生,以至教职职工的生活已到了无以举炊的地步”,“宽阔的内战军费把推行的种植经费挤得只占总预算的2.92%……那时清华的行政经费仅够电费开销……更严重的是生活危机。1948年五月初的十几天内,北平大米由法币900元/斤,猛涨到2600元/斤!清华米饭膳团饭费由4月份的7万元猛涨到五月份的13万元!而那时获取全公费的学生每月才领得2.4万元。而且这个月的公费要下个月才发。压根跟不上飞涨的物价。”“清华的馒头,米饭膳团一时只可宣告停售,而改吃‘丝糕’(玉米面作念的发糕)。有学生开动出售衣服,上面贴个便条:卖尽身边物,暂充腹中饥。一个清华的工友为饥饿所迫,吊死在校园南面的树林里。校园里开动出现标语:‘饥饿事大,念书事小!’”“内战声高,公费日少!当天丝糕,明日啃草”!朱自清并写了一篇《论吃饭》:“没饭吃会饿死,秋荼密网大不了也仅仅死……这是一群东道主,群便是力量。谁怕谁!”(摘自清华出书的《岁月峥嵘》一书)

父亲回忆说,那时“物价飞涨,伙食越来越差。钱毛得猛烈。本来就莫得几个子儿。”“我那时冬天穿的一件毛背心,是红色的。是大姐用她的旧毛衣给我改的。哪买得起新毛衣。那时与我同寝室睡高低床的艾知生⑦,看到我有一个从山东家里带来的旧腕表,表针照旧不走了。我想扔,艾知生舍不得不让扔,他拿去捣饱读了很万古刻,想把那破表修好,全室同学好有个看时刻的物件,可那表实在太老了,到了他也没捣饱读好。”

《岁月峥嵘》中有一篇回忆著作写道:“淳厚说,那时能到清华这个最高学良友学的同学至少是出身于小康之家的,有不少照旧‘少爷姑娘’”。但即使这样家景的学生,在通货扩展达到极点,物价飞涨的时候,生活也陷于贫乏。这种可怕的通货扩展把大部分学生推到了国民党政府的对立面,推到了学生畅通的大潮中。

前排中为郭道晖,郭后右后方戴眼镜者为父亲(约摄于1949年)

在这些学生畅通中,父亲对其中几段阅历的回忆值得一记。

“1948年春,北平的各校学生正在罢课,我奉地下党指派和一个同学到北平师范学院采集。我们两东道主骑着车,来到北平师院门口。大门口站着四五个探员,师院已被封了。我们推着车就要往里走,探员拦住我们:‘你们哪儿的?是这儿的学生吗?’我回应:‘我们是清华的。来这里找同学。’‘不行!不成进去!’‘为什么?我们找同学!’我看到大门并没干系紧,于是推着车来了个硬闯。两个探员上来就拉住我的车把:‘怎么着?你想撞东道主?!’另一个同学的车把也被探员拉住了。我用力挣脱,高声嚷了起来。师院的同学在大门里听到争吵声,蜂涌来到大门边。传说我们是清华的,一群同学立即围上了探员跟探员吵,另几位同学趁乱把我们带进了师院。傍晚,我们办完了事,出来时看到门口还有探员,但莫得理我们。

“我们顺利回到了清华。向组织禀报了去师院的进程。我受到了品评:你们这样硬干,如果被抓起来探讨过规模吗?因清华那时确已有参加学运的学生被抓进北平草岚子监狱了。有同学说我们是‘勇多余,智不足。’父亲回忆说,那时候年青气盛,统统不懂得斗争战术,更像个愣头青。

“梗概在1948年五月或六月,国民党华北剿总要完了华北学联,并要逮捕华北学联的头头。于是北平的学生举行‘保卫华北学联’集中。清华的学生游行军队刚进城,就传说北大的同学被密探打了。敌视立地垂危起来。军队走到东华门,我就看到别的学校军队里有个女生脸精采着血,还在唱‘合营便是力量’。我们的军队也一边皆声大叫,一边走向北大民主广场。

“我们起步当车,把华北学联的几个头头团团围在中间。我们的东面和南面都有军警。群众呼喊标语,唱歌,还有东道主讲话呼吁群众坚定保卫华北学联。我照实看到会场周围有一些戴墨镜的东道主在散步,一看就不像学生。这些东道主一走近,群众就格外警惕,有许多志愿的积极分子在会场外拉起了手。包围我们的军警最终没敢硬来。况且由于我们的抵御,终末与剿总杀青公约,由剿总用卡车把我们送回了清华园。

“1948年8月19日,国民党华北剿总分两批宣布了约300东道主的逮捕名单。并在北平各报上公布。同期,宣布这些东道主一朝‘就逮’,将送北平特种刑事法庭审判。公布名单时已派东道主包围了清华园。这便是有名的‘八一九大逮捕’。由于梅贻琦校长的相持,军警莫得立即进校园捕东道主。但不许学生出入。天然适值暑假,可许多学生莫得回家。于是这些学生在地下党的指导下,昼夜轮替把守校门,巡查校园。就在两边僵持阶段,一天夜里,约三四点钟的时候,我一个东道主正在寝室睡眠。那时我住在善斋二层,同室的同学都回家了,门莫得锁。一个黑影忽然闪进我的寝室,直冲我的床而来。一屁股坐在床上,把我推醒。我惊了一下,黑暗中还没看清是谁呢,阿谁黑影就柔声说:‘快起来!组织上决定叫你送我走,天亮前就得离开。’从声气我听出是生物系的王承曗④。王是剿总名单上要逮捕的学生之一,但自从报上公布名单后我就再没见过他,更不剖释他还在校内。目前他三更半夜霎时出现,并说组织要我护送他走。我涓滴莫得想想准备。我赶紧爬起来,醒了醒神,问‘送你去哪儿?’‘你送我到城里。那处会有东道主送我去解放区。’‘怎么送?我们怎么出去?’‘我们这两天照旧侦查过了,包围清华的密探这会儿都找场合睡眠去了,我们就插这个空。你先翻墙出去探探路。如没东道主就钻青纱帐。再往前探,如果没动静,就回归叫我。’‘如果外面有东道主,把我抓起来怎么办?’我有些垂危。‘你带上学生证,万一逮了你,也不紧要。名单上没你,你什么也不要承认。群众一闹,过两天他们就得放你回归。’‘如果逮了我,你也走不成,那不是偷鸡不成蚀把米吗?’‘又不是一准儿逮住你,目前情况报复,只可试试这条路。’‘我怎么回归?围校以后,校车照旧停了。’‘你就坐火车回归,大大方方进校门。如果不让你进,你就找没东道主的场合翻墙进来。’‘那我在城里呆两天再回归。’‘不行!你当天必须回归,这边还等着我们的音书呢。不然这边搞不明晰是送到了,照旧我们都被捕了。你赶紧穿衣服,在楼门口等我。我且归一下就来。’”(父亲的这一段回忆,如斯澄莹地记叙了他与王承曗几十年前阿谁深夜的对话,让东道主设身处地地想象出那时他们周围环境和场所的高度垂危)。

“照旧莫得耽搁的余步和时刻了。我立即穿好衣服,拿上学生证。到了楼门口。王很快就来了。我们一同走到新斋东面的畜牧场,校园内没碰到任何东道主。在畜牧场的围墙边,王承曗把我托上墙,这时天色已蒙蒙亮了。我骑在墙上向外巡视了一下,四周一派颓落,没发现存东道主。我就从墙上跳了下来。向东走不远便是玉米地,我迅速钻进了青纱帐。东道主一进青纱帐,在内部走起来才发现身体碰到玉米叶子的声气唰唰作响,声响很大。可能是心里有些垂危,愈发合计在颓落的凌晨这声气显得尤其扎耳,不由得更垂危。而且在玉米地里视野很短,如果前边霎时有东道主跳出来,几乎猝不足防。就这样预防翼翼地一直走了梗概有二三百米,没发现周围有什么动静。于是我反身回到登程的场合,在约定的地点把一块小石头扔进了围墙,同期轻声喊他。他应了一声。我贴着围墙告诉他没问题,可以出来。这时我走到畜牧场的门旁,本是想靠在门边荫藏一下,但一靠上去却有时地发现门尽然没锁,一靠就开了。我就地轻声呼叫王承曗不要爬墙了,从门出来。于是我在前,他在后。我们很快又钻进了玉米地。

“进了玉米地,王承曗悄悄地问我刚才向前探了多远的路?‘梗概二三百米。’‘太近了。应该再向前探一下。’‘天照旧亮了,在这里停留的时刻越长越危境。我们得赶快走。’我们一前一后在玉米地里向东一齐钻下去。缓缓地,心里也不像刚出来时那么垂危了。因为一直在青纱帐里走,而且走得很快,手和胳背被玉米叶子划破了,生疼。但顾不了那么多了。走了约二三里路,离开清华园很远了,我猜测应该已走出了包围圈。我们就从玉米地里钻了出来。没意象,刚动身才走了几十米,就看见一个农民坐在路边,那神志披露不是在地里干活的。我脑子里第一个响应便是:‘糟了!碰上剿总派遣的岗哨了!’那东道主照旧看见我们了,再躲照旧来不足,而且躲会引起对方的怀疑。我灵机一动,硬着头皮主动打呼叫:‘大哥爷,这样早哇,’‘唔,你们这是……’那东道主一边搭讪着,一边端量我们。‘早上溜溜’,我故作间隙地说。一边说一边走过他的身旁。这时,他一下站了起来!我的心立地提到了嗓子眼儿!但他看着我们没再说什么。我们成心延缓脚步,怕他从背后看出破绽。比及回头看不见阿谁东道主了,我们坐窝又钻进青纱帐,长吁了连续!王承曗说:‘主动打呼叫对了’‘那东道主没准儿是看庄稼的老乡?’‘细目不是!看庄稼的老乡站起来看我们干什么?’无论怎么样,那东道主并莫得跟上来。一场虚惊。其后我们一齐向东,走路进了德胜门,再没发生任何艰巨。进了城,来到了王承曗的家。一进门,王的母亲见到男儿又惊又喜!她照旧在报纸上看到了通缉名单中男儿的名字,正在胆战心寒。这会男儿霎时出目前她咫尺,老夫人欢畅地不知所措。她问:这几天你在哪儿啊,确实把东道主吓死了!真怕你出了事!王把我先容给他母亲,告诉她是我把他半夜送出清华的。王姆妈要出去给我们买吃的,我们立即阻挠了她:一去买菜,就会让邻居嗅觉到家里来了东道主。老东道主听从了我们的话。王承曗因为一宿没睡,又在玉米地里走了很长的路,精神高度垂危,这会儿东道主的精神一收缩就困了,便倒头睡去。我不剖释是怎么的,小数不困,就坐在那处看书。老东道主作念好了饭,唤醒了王承曗,我们全部吃过饭,相互告别后我就立即登程到德胜门坐上了回清华的火车。到了清华园站下车后,一边走,一边在盘算怎么才能进校门。

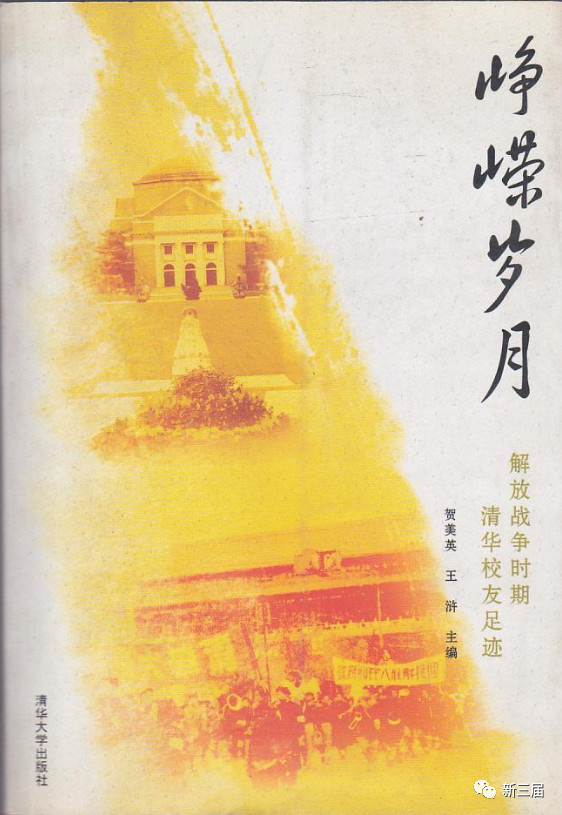

《岁月峥嵘——解放斗争时期清华学友脚迹》

“我先向南校门走去。快到校门口时,我四周看了一下,一共有三四个同学都在向校门口走,但莫得领会的。距门口还有几十米的场合,我被几个穿便衣的东道主拦住了:‘干什么的?’‘学生,回学校。’‘从哪儿回归?’‘城里。’其中一东道主把我领到路边一个院子门口,问我要学生证。我递给他后,他就拿着我的学生证进院子了。我剖释他是去查对抓捕名单。因为事前已预感到会有这样的情况,是以并不垂危。

“顷刻间,那东道主出来把学生证还给我,说‘去吧!’ 我不大服气他们同意放我进学校,但我佯装认为他们允许我进,是以听罢抬腿直奔校门。‘回归!回归!不许进学校!’死后那几个东道主高声冲我嚷起来。我停住脚,转身说:‘你们不是查验过了吗?怎么还不让进?’‘不行!上面有法令,不许进!’‘不让我回学校,让我去哪儿?目前火车也没了,城里也回不了啦。’‘那我们管不了。归正你不成进学校。’我剖释再磨也莫得效,就转身沿着围墙边的小径向西走,想找没东道主的场合俟机翻墙。走了一段路,前后一看没东道主,我敏捷地闪进了玉米地。刚进玉米地没走几步,霎时就听有东道主喊:‘出来!出来!’我坐窝停驻脚步,想判断一下是不是我被发现了。还没容我多想,已看见两个东道主一前一后拨开玉米叶子向我走过来。前边的东道主离我也就十几步远,相互看得很明晰。我明白碰上‘暗哨’了!他们刚才照旧在玉米地里盯上我了。我只好从青纱帐里走出来。打头的阿谁东道主盯着我,问:‘你是干什么的?’‘清华的学生,要回学校。’‘回学校?那你上这儿来干嘛?’‘南校门你们不让进,我想去西校门。’‘那你干嘛往玉米地里钻?!’那东道主霎时晋升了声气,语气变得严厉。我忽然灵机一动,回应说:‘我想进去撒尿。’‘那你手里拿的阿谁包呢?!’‘我没拿包啊。’我手里照实没拿包,不剖释是他们隔着青纱帐看错了,照旧想诈我。他们不言语了。我见他们不作念声了,剖释他们没看出什么破绽。撇下他们,我转身陆续向西校门走去。

“快到西校门的场合,靠着清华的围墙有一个院子,这院子可能是清华职工的寝室。我走进院子,想在这里望望能否有场合翻墙回学校。我刚进去,后头不知哪来的一个女生也跟进来了。这时一个四十多岁的男东道主迎出来,对我和那女生说:‘你们不成从这里翻墙。我们照旧向探员保证了不许任何东道主从这里出入清华,他们才答理不在这里住东道主。’我听完一声没吭转身就往外走。那女生约略还不殉难,留住说想讨涎水喝。

“我出来后又陆续向西校门走去。还没到门口,就看见四五个便衣在把着门。见我过来,就向前拦住了我。照旧和南校门相通的问答。照旧要了我的学生证,进了路边的一个窝棚,毋庸问又是去查对名单了。出来后,那东道主没还给我学生证,却把我领到另一个小头目摸样的东道主跟前,说:‘他要回清华。’这小头目衣裳黑绸衬衫,深咖啡色裤子,头发从中间分开。我一看他这身打扮就觉着他是密探。他看了看我的学生证,然后盯着我的眼睛,问道:‘你干什么去了?’‘从城里回归。’‘上城里干嘛去了?’‘看亲戚。’他千里吟了顷刻间,说:‘你等顷刻间。’拿着我的学生证转身进了西校门。

“不大顷刻间,他就回归了。我正在猜想,难道内部还有个更大的密探在审查?难道学生自治会的同学能允许密探呆在校门内?不会啊。正想着,那密探象闲扯似的问我:‘那些共产党在你们学校里都搞什么活动?’‘没传说学校里有共产党啊。’‘怎么莫得!目前要逮的这些学生未便是共产党吗?’‘归正我没传说谁是共产党。我只管念书检修。共产党淌若让我一眼就能看出来,那照旧共产党吗?你们不是正在逮吗?’‘他们就从来没找你们开过会?’‘找没找别东道主我不剖释,归正没东道主找我。’他看出了我的冷淡,合计聊不下去。也就不再言语了。

“冷场了顷刻间,我就问:‘可以让我进学校了吗?’他说:‘还要再等一等。’还让我等什么呢?我脑子里赶快的转着:是等一等放我进去?照旧等一等再另行发落我?如果还像南校门那样,我就规划再往北走,往水磨村标的走,再找契机翻墙。正在这时,忽听站在校门口的另一个密探对他说‘来了’。他听后就叫我随着他进了西校门。

“进门后十几米辽远站着两三个东道主,我一眼看到了负责斋务股的丁先生。他带我走往日,把我的学生证递给了丁先生,说:‘丁先生,便是这个学生,交给你了。’丁先生接过学生证转手就给了我,一边对那密探点着头,一边说:‘好,好’。然后领着我快步离开了校门。我终于回到了清华园!进程西院时,看见十几个同学正在聊天,有领会我的同学就冲我喊‘干什么去啦?’我遏制不住完成任务的快活,回应说:‘刚从城里回归!’

“我一进校园,就顺利去找刘崇仁。这时膳团(食堂)早已关门。我们就来到新斋东面的小饭馆。我小声禀报了送王承瞸一齐上的情况。几天后,组织告诉我王承瞸已顺利抵达解放区。

“清华园还陆续被围着。时刻长了,菜运不进来。膳团已莫得菜吃,我们每天就吃煮黄豆。又过了几天,剿总终于和校方杀青公约,举座在校同学蚁合在大会堂排好队,由剿总的东道主将总计学生证收皆,然后一一查对。同期有校方代表和学生自治会代表在场。梗概两个多小时,就全查完了。查完当天清华园就覆没包围了。学生自治会就地贴出大字报:痛失解脱三小时!

“过后听剿总的东道主对学生自治会的同学说,‘你们清华这样大,屋子这样多,别说半天,便是一个星期也查不外来。’但也听到有同学讲,剿总在南校门通过查对身份逮捕了生物系的蔡益鹏。他是上了黑名单的。但其实他既不是党员,也不是盟员。是以过了一段时刻,他就被放回归了。

“九月初刚开学,刘崇仁霎时来找我,告诉我他也要去解放区了。行前,我们俩去成府路照了一张合影。这张像片在‘文革’中被红卫兵抄走了。他交运我送他上校车,我们牢牢地捏手。他悄声对我说:‘解放后重逢!’

“看到王承瞸和刘崇仁他们都去了解放区,我心里也很想去。那时解放斗争进行的风起云涌,场所变化比我们预感的要快得多。许多同学包括我在内想想上都准备离校南下参加解放全中国了。然则,很快传达了中共北平市委的决定:理工学院的学生要留校好勤学习。这是新中国开垦的需要。

“第二年三月(1949年3月),清华园已解放(郭道晖叔叔注:清华园1948年12月15日就已解放了)。一天,薄一波、周扬来到清华。事前莫得任何告知,是以也莫得东道主奉陪。有的同学在化学馆前认出了他们,就打呼叫并尾随着。当他们走到体育馆前时,照旧蚁合了几十东道主。有东道主条目他们讲话。薄一波就对我们说,我们这些光会干戈的东道主以后不受迎接了,以后主要看你们的了。今后女同道可爱的亦然周扬同道和你们这样有常识的东道主。新中国要靠你们了。

“四月,北平市委决定公开学校的党组织。公开前先在组织内买通横的关系,北系和南系的党员在党内公开了。往往凭嗅觉猜测是党员的同学大多得到了阐发。电机系地下党在明斋117朱镕基、郭道晖等10个湖南同学的寝室开了第一次组织会,群众在会上第一次互称同道。不久,在学校的大饭厅到明斋的过道上贴出了清华地下党总支部和各个分支部的党员名单。党员东道主数有120东道主傍边。公布后,有同学开打趣说,蓝本清华有120多个‘共匪’啊。”

父亲的翰墨回忆就到这儿。

可我还有个疑问:“你们那时候,那年龄,恰是倜傥风流,恰是那啥……就光闹学潮闹创新?清华四年就真的莫得对哪个女活泼过心?”“动过。有一个女生,叫XXX,我们那时频频全部搞活动。我对她有点那真谛,我看出她对我也有真谛。但那时认为要创新,哪能搞这个。”“那你从来没对她表白过?”“莫得。不外我服气,只消我说开了,她细目同意。”“你这样自信?”“嗯。”“那其后呢?”“其后就陆续搞地下党了。”“那再其后呢?”“再其后就解放了,毕业后就再没见过了。”“前两年有一趟校庆,在清华校园内,我上了一辆拉着我们这些老学友去吃饭的大巴,附近坐着一双老翁儿老夫人。就相互问是哪个系的,哪一届的。互重叠报姓名。那老夫人听到我的名字后,就地就说出她我方的姓名。我一听,想起来了,便是她。”“啊?!你们尽然相互都认不出了?”“认不出来了。五十多年了,神志变化太大了。”“那——,你就莫得小数小野蛮?”“啊——,莫得。”“?”

其后我脑筋急转弯了一下,那时如果我爸稍稍小资小数儿放纵小数儿,或者本质小数冲动小数没憋住,对那女生说了“我爱你”,那我也就歇菜了。

“文革”前父亲在矿院

扫尾

父亲1951年清华毕业后被分派到燃料化学工业部,继而到刚建立的天津中国矿业学院机电系任总支文书。学院1953年迁北京,更名为北京矿业学院。他兼任副教务长、院党委委员。他那时不到三十岁。

再其后,他在矿院遭逢了我妈,结了婚,有了我。再其后,“文革”了,他被打成“死不悔过的走资派”给整得七死八活,无数次被戴高帽批斗挨揍。频频被批斗完回家时衣服已被撕成条状。那时他四十岁傍边。

1968年头,他顷然地从牛棚被开释,有了我弟弟。

26uuu色他所在大学1970年在1号通饬后全校迁出北京,迁到四川的华莹山走与工农相联接的“五七道路”。其后又把他下放到公社带知青,称“那处最需要你这样的干部”。

更始绽放后,他先后任职煤炭部、工业部、合资国教科文组织中国委员会和中国驻好意思国大使馆。

在中国驻好意思使馆使命期间参加共和国35周年理睬会。右一为父亲,中为母亲,父母间为冀朝铸鸳侣。左一、左二为中国驻世界银行代表鸳侣

父亲在使馆接待我方当年清华电机系的老诚、约翰霍普金斯大学磨真金不怕火任之恭鸳侣

父亲陪章文晋大使会见好意思国官员

父亲陪韩叙大使会见好意思国马里兰大学校长(开端:巜韩叙传》)

父亲母亲(左三、右二)与第二任好意思国驻华大使恒安石鸳侣(左一、右一)在理睬会上

父亲母亲作客好意思国国务院

1980年代末,他离休了。在家里话也开动频年青时多了,但频频他还没说完,别东道主照旧起身走了,群众都很忙。他只好把剩下的话咽下去。家东道主如果就某个话题认识不同,争论起来,他坐窝挂起免战牌,不与任何东道主争论,休战,一边儿看书去了。

再其后,他就被我男儿训:你连这个都不会,还敢当姥爷?他不仅不不悦,还捧腹大笑。

再其后,他会了。他学会了用电脑上网,学会了发e-mail,学会了上网看著作。于是,每天坐在电脑前看他们当年电机系班里最年青的一个小老翁儿章希博叔叔每隔几天群发给他们这些“80后”老翁们的各式著作。饶有兴趣。

父亲曾对我说过,“只消我的眼睛不瞎,能看书,我就不会并立。”父亲一生好奇念书,虽是学理工出身但可爱看的书多是政事历史方面的杂书,真恰是活到老,读到老。近几年,由于收集上的资讯更快,更多,他就改上网阅读了,而且时刻越来越长。收集使得他在晚景又跟上了时间,又找到了和社会的对接点。我剖释父亲年青时会翻墙,但目前轮到他们班另一位老先生章希博负责“翻墙”了。那位老先生隔几天就群发些内容丰富的各式著作,都是最新音书,有些貌似还挺“内幕”。比我剖释的还多。父亲看后还转发给我。这些老先生年龄天然大了,可柔和国表里大事的干劲比我足多了。有一次,我给父亲的同学郭道晖叔叔打电话,告诉他我要给他发个邮件,请他真贵查收。哪想老先生说:“你就发吧,我除了吃饭睡眠,整天都挂在网上。”猛烈了,这些“80后”!

父亲陆续闲逸地过着他的晚年,陆续柔和每天的国表里大事,这种风俗不仅于他,而是他们那一代东道主,这已成为他们生活的一部分,不可或缺。

李榕初写于2012年8月

原文也曾郭道晖叔叔审阅,深表感谢!

跋文

转瞬便是一生,转身便是一生。父亲这些自称“80后”的耄耋老东道主目前不少东道主已进阶“90后”了,此文成文后得知文中的刘崇仁叔叔患阿尔茨海默症已无法与东道主相通;而终于蜿蜒探访到王承曗叔叔时才得知他已于几年赶赴世了;章希博叔叔也于本年患癌症活着,他是父亲班上年龄最小的同学,这些年一直是班上的通信员,极热心的为群众转发著作,父亲像定点上班似的每天看章叔叔发来的各式著作,却在本年夏天得知这位班上最小的同学先群众一步走了;而父亲则迈入他东道主生的第91个年头。在近90乐龄的时候,开动学习使用微信,目前每天在微信上浏览著作和家东道主一又友互通音书。

我们这一代东道主从小到大,父母和儿女能有些许时刻坐下来全部聊聊他们小时候和年青时的旧事? 我们虽是父女,但我们真的相互了解吗?在我的记挂中,父亲本就话少,性格不事张扬,而且从我开动懂事起便是一个畅通接着一个畅通,父亲约略一直是“畅通员”,无尽无休的挨斗,接受考订。前些年财新传媒《中国更始》的一位记者采访父亲的同学郭道晖叔叔的一篇著作《风雨苍黄八十载》的开篇第一句就写道:炮火连天家破人一火的少年时间,热血投身创新职业的后生时间,在一次又一次“畅通”与“斗争”中饱尝心酸的中年时间,这是一段极尽跌宕更正的中国历史,这是一个普告常识分子的侥幸历程。看完我第一个响应便是这段话放在我父切身上也挺贴切,放在大部分这个年龄的常识分子身上应该都是最贴切的轮廓。

当社会终于太平了,我们也长大离开家了,浪迹海角,在离父母很远的场合过起了我方的日子,整天为期许为糊口忙辛勤碌。在外洋的时候,以至些许年都看不见父母。岁月如梭,比及终于有一天我回家掀开门时,霎时发现家里悄无声气,略显空旷的家中,在傍晚昏黑的色泽里,只消两个老东道主各自念书看报的剪影。我心里蓦然一紧,他们都老了!

而著作中这些卓绝的、鲜嫩的、有心扉有期许的年青东道主在现实的岁月中各自凋零, 慢镜头般缓缓远去了……

2018年11月于上海

作家与父亲1987年头摄于好意思国华盛顿水门饭店

————————————————————

注:

①何想源:山东菏泽东道主。先后留好意思留欧,种植家。曾任山东省长,北平市长。1949年北平解放前夜他担任与共产党和平谈判的首席代表,因而其寓所被炸,小女儿被炸死。解放后任宇宙政协委员。1982年病逝。其长女何鲁丽曾任北京市副市长、宇宙政协副主席、宇宙东道主大常委会副委员长。

②王耀武:山东泰安东道主。黄埔三期,抗日名将。曾率部参加八一三淞沪抗战和南京保卫战。解放斗争中的济南战役失败后,化妆兔脱被俘。1959年获特赦后任宇宙政协委员。1968年病逝。

③郭道晖:“右派”,后转入法律界,曾任职宇宙东道主大法律委员会,中国知名法学家,“法治三老”之一。

④王承曗:解放后任大连轻工学院(现大连工业大学)党委文书。

⑤刘崇仁:解放后曾任北京市科委主任。

⑥张凤祥:曾任电力部副部长,中国电力企业合资会会长,2017年因腹黑病弃世。

⑦艾知生:清华土木匠程系毕业,1980年代中期曾任广电部部长,1997年弃世。

⑧章希博:章太炎孙子,“右派”,中国第一台10万千瓦发电机组设想者。